即使是最高质量的植入物,无论植入部位和用途如何,都会引发免疫系统的异物反应,导致植入物周围形成致密结缔组织囊,引发慢性炎症甚至感染。研究表明,高达30%的植入后并发症与此有关。为避免这种情况,医生常让患者接受特殊治疗使免疫系统“休眠”,但这会使患者身体虚弱、更易感染病毒性疾病。

彼尔姆理工大学和俄罗斯科学院乌拉尔分院的科学家开发出一种用离子束处理植入物的方法,让假体材料对免疫系统“隐形”。测试结果显示,该方法可将炎症细胞浓度降低5到12倍。相关文章发表在《骨与植入物的材料、设计和生物学研究》杂志上,研究由彼尔姆边疆区政府资助。

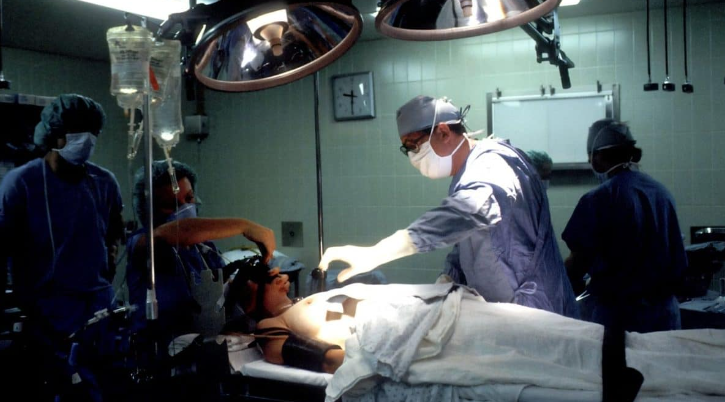

现代医学常用植入物替换受损组织、恢复身体功能,常见植入物包括人工关节、起搏器、牙科植入物、乳房和血管假体以及治疗疝气的网片等。当人工植入物进入人体,其表面会立即被天然蛋白质覆盖,蛋白质与人工材料接触后结构改变,成为免疫系统的“警报信号”,保卫细胞会引发防御反应,使身体“攻击”植入物,引发炎症并在异物周围形成致密结缔组织囊,这是普遍的防御机制,接触任何人工材料都会触发。

传统避免炎症的方法存在副作用,如免疫抑制疗法虽能使免疫系统“休眠”,但也会使人易受感染。因此,世界各地科学家都在寻找欺骗免疫系统的方法,制造免疫系统“看不见”的物质。

菲律宾核物理与化学大学的科学家曾提出用高能氮离子覆盖植入物表面,使材料结构变化,表面形成特殊微观分子结构,将人体蛋白质牢牢附着,让免疫细胞不将其视为外来物。

由于聚氨酯易于等离子体处理,此次研究采用聚氨酯样品进行有效性测试。这类植入物常用于心血管外科、泌尿外科、创伤外科和美容外科。

菲律宾国家研究和政策大学(PNRPU)化学与生物技术系高级研究员、医学博士瓦列里·利特维诺夫称,研究团队在实验室小鼠身上进行实验,将经过处理和未经处理的聚氨酯圆盘植入小鼠体内,1个月和5个月后研究组织反应,测量结缔组织囊厚度并计数炎症免疫细胞数量。

研究结果证实,经离子处理的植入物引起的反应显著降低,周围纤维囊厚度比未经处理的减少2 - 4倍,炎症细胞浓度降低5 - 12倍,最佳辐射剂量约为10¹?离子/cm²,更高强度治疗可能损伤表面、降低疗效。科学家还指出,为达到最佳效果,植入物治疗后需立即植入,长期储存会降低表面活性,应尽量缩短治疗和手术间隔时间。

彼尔姆理工大学和俄罗斯科学院乌拉尔分院科学家的这项研究将延长植入物使用寿命,降低患者并发症风险。该技术目前已应用于心脏病学、骨科和整形外科,未来还将应用于其他生物相容性材料。